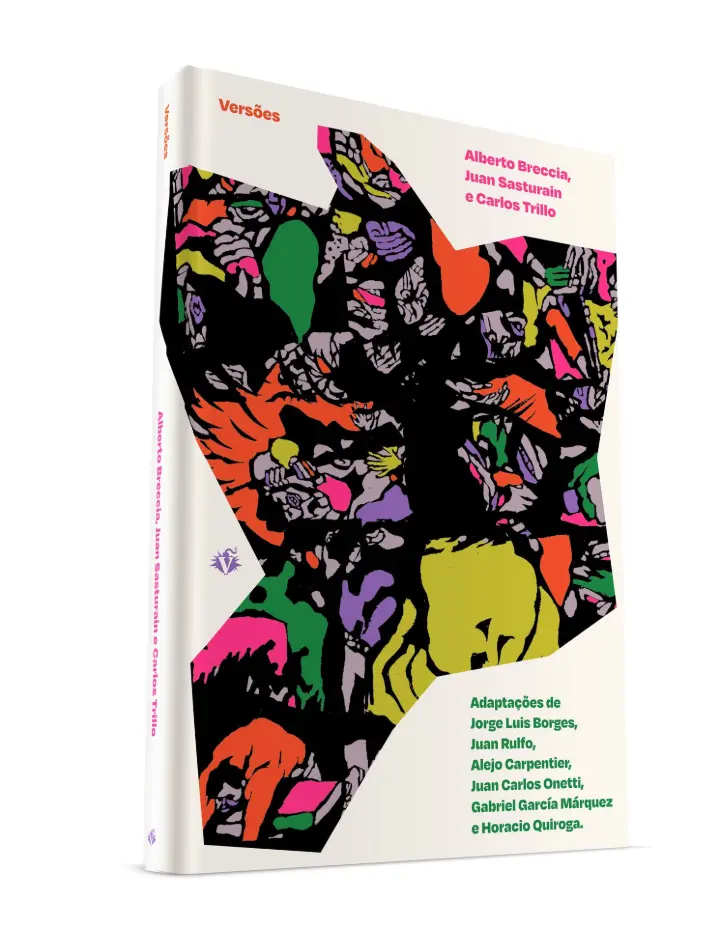

Neste momento está acontecendo a 49ª Feira Internacional do Livro de Buenos Aires. Tradicionalmente, o discurso de abertura do evento é feito por uma grande personalidade do mundo literário e da cultura em geral. Neste ano a tarefa coube a Juan Sasturain, que além de escritor e jornalista, é também roteirista de quadrinhos. Sasturain foi, por exemplo, editor da legendária Fierro, por anos o melhor gibi da América Latina, é co-autor, com Alberto Breccia, de Perramus (publicado no Brasil pela editora Figura) e adaptou contos de Borges, Rulfo, Carpentier, Onetti e García Márquez para o livro Versões (Veneta, 2023), também com desenhos de Alberto Breccia.

Nesse grande discurso, que publicamos um grande trecho abaixo, Sasturain discorre com humor e erudição a respeito do livro e da leitura. Faz sua homenagem a Jorge Luis Borges e ao Eternauta. Mas talvez a parte mais saborosa seja a final do discurso, quando ele, como que saindo do campo da literatura e entrando no campo da medicina, chama a atenção para uma nova epidemia: o Mal de Bierce, “uma doença social e degenerativa que consiste na paulatina perda da vergonha”. Que tal discurso elegante e sutil, mas também corajoso, tenha sido feito à frente de representantes do governo Milei, foi motivo de maior divertimento (pelo menos a isso ainda temos direito). Se serve para a Argentina, o diagnóstico de Sasturain serve talvez mais ainda para o Brasil, onde o Mal de Bierce parece ter começado a se intensificar antes mesmo da pandemia, ali pelo ano de 2018. Enfim, leiam até o fim. (R.C.)

Tradução de Bárbara Corrales

É evidente que aqui, mais uma vez, se coloca a confusão entre seriedade e solenidade. Antigamente, provocava-se definindo a solenidade como pecado dos imbecis. Hoje, detectam-se pelo menos duas imprecisões ou palavras indesejáveis naquela definição que se afirma apesar de tudo: nem usar pecado nem mencionar imbecis, é claro. Parece que ninguém peca porque não existe Lei (com L maiúsculo, por favor); e que ninguém pode usar uma categoria clínico-psiquiátrica para classificar o outro. Então estamos emparedados entre duas pragas sem vacinas: hipercorreção e cancelamento. Dizem que Albert Camus disse e/ou escreveu uma citação talvez retocada pela internet de direita/esquerda: “A intolerância, a estupidez e o fanatismo podem ser combatidos separadamente, mas quando se juntam, não há esperança.”

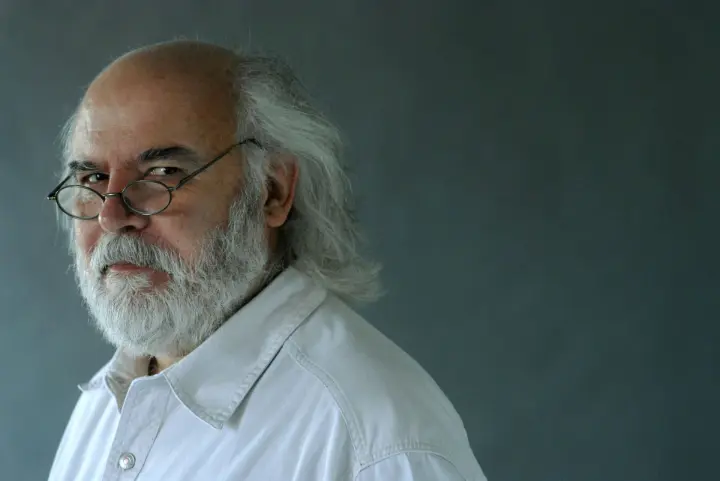

Juan Sasturain é escritor, jornalista e roteirista de quadrinhos. Reprodução: Radiocultura.ar

Então é só uma questão de se preparar para lutar de qualquer maneira. Porque esperança é a única coisa que não se negocia. Mesmo que seja — como Camus gostaria — por meio do absurdo, para honrar os ensinamentos práticos da desratirazada Oran[1], uma cidade livre de ratos. Tenho certeza de que se pode desratizar. Assim, somos tentados a retornar a velhos clichês, tristes clichês que se repetem ao longo do tempo e na história compartilhada: cuidado com aqueles que não têm senso de humor (sombrio, bobo, absurdo ou ambíguo, como este), que carecem também de sentido histórico e de perspectiva de julgamento, de usos e costumes, de flexibilidade, essa cintura cultural exigida pela e para a convivência.

A maioria dos nossos grandes escritores tinha e tem um poderoso senso de humor, ironia e ridículo. Borges, Borges-Bioy, Macedonio, Cortázar, Girondo, Arlt, Marechal, Filloy, os dois Walsh, Copi, Blaisten, Nalé… Ou Belgrano Rawson ou Sampayo, entre dezenas da minha geração, sem contar a multidão entre os mais jovens.

Sem falar nos casos extremos em que narradores notáveis como os conhecidos Fontanarrosa ou Alejandro Dolina, que, sem ir mais longe, cometeram — a definição é de Soriano, referindo-se ao talento não reconhecido de Laurel & Hardy — "o erro de fazer rir". Ou seja: utilizar recursos narrativos para gerar efeito humorístico e — principalmente — não transitar de início pelos suportes consagrados de publicação. Ignorar sua excelência é, no mínimo, uma solene tolice.

Em suma: acredita-se que é possível falar sem solenidade sobre coisas sérias. Sérias a sério, como o que está acontecendo. Por isso, por tudo isso, reivindica-se rigor formal e gostaria de ter à disposição a maestria de Wimpi ou da dupla César Bruto-Oski na hora de apresentar a todos vocês essas sérias divagações que não pretendem ser transcendentes, mas que são conscientes da existência de uma memória não tão distante, robusta e polêmica, com a qual é preciso estar em sintonia.

E não só pelas recentes declarações dos admiráveis companheiros dos últimos anos que nomeamos e reconhecemos. Um pouco mais atrás, ainda audíveis e eloquentes, ainda podemos ouvir os ruídos abafados dos embates e esgrimas ideológicos, o brilho das espadas dialéticas, os gestos da argumentação nacional justa, livre e soberana diante do discurso imperioso, presumivelmente educativo, do olhar alheio.

Porque não faz muito tempo — havia uma presidente leitora na época — que o brilhante escritor que acaba de partir, levando consigo a justa glória literária, o Prêmio Nobel e o apoio explícito a flagrantes depredadores como um gesto final, cruzou o caminho com nosso próprio sensível argumentador serial: entre o penúltimo Vargas Llosa e o brilhante objetor Horácio González (de pé, por favor) aqui, em uma transmissão adiada, o confronto foi luxuoso[2].

Depois disso, foi e é impossível calar. Como disse e escreveu outro homem eloquente e discreto: o conciso e contundente Héctor Tizón. É isso: temos que falar, é o que nos cabe.

O título geral da conferência que ainda não começou é triplo:

Elogio de livro aberto e usado, seguidos de uma reflexão sobre a ideia narrativa de aventurar, com uma modesta proposição como final e conclusão não vinculante.

Um elogio, uma reflexão e uma modesta proposta. Três partes montadas de modo cômodo ou à força.

Elogio de livro aberto e usado

Em princípio e sobretudo, uma razão ou pretexto circunstancial. Talvez não por coincidência, ontem, 23 de abril, foi comemorado o Dia Internacional do Livro e dos Direitos Autorais em muitos países. E é comemorado ou foi instituído há três décadas naquele dia porque — além de discussões, questões de tempo, tipo de calendário e outros detalhes de precisão hoje inverificáveis — naquele dia específico, digo, 23 de abril de 1616, em Madri e Córdoba, na Espanha, e em Stratford-upon-Avon, na Inglaterra, morreram, ao mesmo tempo e a três vozes, o castelhano Miguel de Cervantes Saavedra, aos 68 anos, Gómez Suárez de Figueroa, o chamado inca Garcilaso de la Vega, peruano de Cusco, aos 77, e ninguém menos que William Shakespeare, no mesmo lugar onde nasceu, há nada mais que 52 anos.

E se a coincidência final entre os pais de Dom Quixote e Hamlet já era conhecida há muito tempo, acrescentar o brilhante autor dos Comentários Reais, fazendo-o caber ao Inca, fez justiça ao acrescentar a perna latino-americana à celebração.

Escrever, editar, comprar e armazenar livros são em geral atos saudáveis para e no conceito da cultura ambígua que conseguimos alcançar. Falar/compartilhar opiniões sobre eles, sobre sua história heroica e futuro incerto, é quase uma compulsão que muitas vezes nos une. Mesmo preocupante, como agora e quase sempre.

Versões (Veneta, 2023), de Alberto Breccia, Juan Sasturain e Carlos Trillo. Adapta histórias de Borges, Rulfo, Carpentier, Onetti, García Márquez e Quiroga.

Contudo, há um único ato central e incontornável em relação ao livro que dá sentido a todos os outros, que é o fundamento de sua origem e o único suporte genuíno de seu futuro, de sua mera existência: a leitura, o gesto íntimo, pessoal, fundador, de ler.

E não existe leitura. Existem pessoas que leem. E ao fazer isso, se tornam (mais) pessoas, eles se enchem de mais pessoas, eles encontram com mais pessoas em diálogos pessoais, se cabe a redundância. Ler é compartilhar, conhecer, abrir-se calado mas atento ao que esse outro, tem a dizer.

Um livro é uma pergunta, uma confidência, uma história que não existe até que não haja alguém que a leia. É possível estar de um lado ou de outro do texto. Isso é ocasional. Alguém se torna escritor apenas quando escreve, mas é sempre leitor. Em termos saudáveis, todos nós somos e deveríamos ser — civilizadamente falando — mais leitores do que escritores. É melhor, sempre e especialmente nestes tempos surdos e intemperantes, saber reservar um tempo para ler. Não acho que isso seja muito comum, sobretudo entre aqueles que concebem a cultura olhando apenas para telas, luzes e palcos, sem contradição aparente.

Tempo de se abrir, então, de saber escutar na atenta e verdadeira solidão produtiva e fecunda de mão a mão com o livro: isso, o livro aberto, usado e manuseado, sem distanciamento social ou qualquer outro protocolo que não seja o desejo de dar atenção ao que o outro tem e sabe, e que, por sorte, alguém ainda não tem nem sabe.

Mais alguns detalhes são necessários. Escritores não escrevem livros. Eles escrevem ficção, poesia, peças dramáticas, roteiros e ensaios. As editoras publicam livros. E elas os vendem. Os livros têm um autor e um editor. No contrato comercial que os vincula, seus respectivos papéis são claros.

No belo poema “Gotán”, que creio estar em Cólera buey, de Juan Gelman, o poeta refere-se à sua coleção de poemas de 1962, muito lida e pela qual todos o admiravam e reconheciam. Estranhamente, o último verso diz: “Eu nunca escrevi livros”. Que bárbaro.

O conceito e a figura do best-seller são os mais reveladores quanto à natureza desta ligação entre autor, obra e editor. A expressão, hoje universal, vem da tremenda cultura de massas norte-americana, tão apegada a rankings e listas, a resultados numéricos.

O que é um best-seller? O livro mais vendido, se traduziria. Não. Segundo meu péssimo inglês, isso seria best sold (mais vendido). Uma questão de particípios, do paradigma do verbo to sell (vender). Seller significa vendedor. Um best-seller, então, para a editora, é aquele que vende melhor, aquele que traz mais lucro, o funcionário do mês, digamos assim.

Uma questão de perspectiva, então. Nosso recorrente Fontanarrosa aspirava, brincando, a ter/escrever um best-seller e se garantiu. É por isso que seu primeiro romance se chama assim, justamente o nome e sobrenome de seu agente secreto: Best Seller. Além disso, sempre esgotava e tinha um número infinito de leitores. Porque os livros têm –felizmente e esperamos que haja muitos– compradores; os escritores, leitores. Por isso se diz e se elogia o livro, mas não o livro em geral, mas sim aquele que é aberto e usado.

Recapitulando: embora este glorioso evento anual seja, desde sempre e desde seu nome, uma Feira do Livro, basicamente um evento comercial, também desde o início pretendeu, com o slogan do autor ao leitor, realçar o único fato fundador que justifica a sua existência: aproximar ambos e assim incentivar, possibilitar, a leitura. É, então, hora de se entregar à experiência de ler. Livros. Ousar embarcar em uma aventura, algo quase incomum hoje em dia — como todas as aventuras genuínas — porque é disso que se trata. E o poema a seguir, escrito há alguns anos, ilustra essa ideia:

Encontro às cegas

Em memória de J. L. Borges

Leitor de leitores

Desperta tarde. Não espreita pela janela

as cores do céu. É a moça

da sábia TV que lhe explica

se haverá nuvens ou sol, esta manhã.

Liga o celular. O cotidiano

costume de digitar comunica-o

com os usuários de uma agenda rica

em vulgaridades da primeira página.

Ligue o notebook. E embora passe o dia

cativo daquela luz opaca, acredita

que tem um certo tempo ainda

por viver, e que a noite lhe fornece:

Tira El Aleph da estante,

fecha, apaga, silencia, cala e lê.

Reflexão sobre a ideia narrativa de aventurar

Neste segundo momento, a partir da condição assumida de escritor, de narrador de aventuras ou ficções em que o aventureiro, as peripécias da personagem são componente central, busca descrever qual e como foi a experiência iniciática que o formou/deformou, num caminho sintetizado na fórmula ler aventuras para a aventura de escrever. Assim como no caso do humor, da música e dos quadrinhos estudam-se histórias de gênero (entre elas, as de aventura) dentro desse poderoso corpus reduzido por anos de cegueira e preconceito à categoria de literatura marginal. Já se escreveu largamente sobre isso.

E a ocasião quis que este ato coincidisse temporalmente com o que poderia ser considerado a apoteose comemorativa e o reconhecimento do autor — nos termos ambíguos e equívocos da divulgação em massa — e da obra que há muito se considerava a história mais poderosa gerada na Argentina na segunda metade do século passado considerando todos os meios, suportes, gêneros e formatos. Uma história marginal que se tornou clássica.

Acredita-se, mais uma vez, que é necessário falar de El Eternauta[3] e de seu autor intelectual, seu escritor, Héctor Oesterheld. Todos os caminhos para a necessária justiça literária — e a justiça em geral — convergem nessa transição virtual, como no caso de Martín Fierro na época, de circulação pelas margens e pela periferia cultural não qualificada, para o centro. Não ao cânone, uma categoria suspeita e elitista, geralmente discriminatória. Para o centro ou foco de atenção e reconhecimento comum, identitário em termos culturais. Juan Salvo é um deles. E não se pode deixar de reproduzir com modéstia derrotada e sob o título de Delmore Schwartz — “Nos sonhos começam as responsabilidades” — o texto de Oesterheld, o aventurador. Ele teve seus anos agitados.

A versão original de O Eternauta.

Héctor Oesterheld foi um notável contador de aventuras e, acima de tudo, um homem bom e sensível. Nessa ou noutra ordem: um homem bom que expressava a sua sensibilidade contando aventuras, por assim dizer. Um homem sensível que contava aventuras que nem sempre “acabavam bem”, mas que deixavam claro que havia motivos suficientes para se sentir próximo de seus personagens bons. Ou seja: os mocinhos não necessariamente venciam.

O ator argentino Ricardo Darín, para adaptação de O Eternauta (2025), da Netflix.

Outra maneira mais precisa de dizer isso: Oesterheld era um homem ético que também escrevia. Para ele, a vida não era um balanço patrimonial ou uma corrida para chegar primeiro ou ser o melhor. Ele não buscou riqueza nem poder. Queria ser coerente, escrever e viver de acordo, e sem contradição, com o que acreditava. Isso é muito valioso e custa caro. E se ganha respeito, admiração e memória; mas se paga, como no caso dele, com morte violenta. Este homem digno, bom e coerente, que foi o melhor escritor de aventuras que este país já teve, além de exemplo para um e para muitos de nós, morreu assassinado como um cão.

Quando Oesterheld escreveu — desde seus primeiros contos infantis em La Prensa ou na coleção Bolsillitos até seus quadrinhos puramente militantes dos últimos meses de militância clandestina — ele não imaginou, inventou ou conjecturou; Oesterheld aventurou-se. Toda a sua vida foi uma forma de aventurar. Aventurar é imaginar, supor, propor com risco: colocar a convicção e o corpo por trás da imaginação, da invenção. Isto é, tomar conta do que se cria (de criar) e do que se acredita (de acreditar). Oesterheld foi um aventurador. Alguém que concebeu a vida como uma aventura e a viveu até suas últimas consequências.

Vale lembrar que, para Oesterheld e seus leitores deslumbrados e, em muitos casos, assíduos — aqueles que, como eu, tinham apenas doze anos quando viram Juan Salvo bater no peito como Tarzan na neve que caía na porta de sua casa —, a aventura não é uma tolice — irresponsável ou não — de viver perigosa ou gratuitamente fora das regras ou fronteiras conhecidas, se metendo em encrencas ou trocando de trens, de minas, de camas ou de causas, mas algo um pouco mais sutil: ter uma aventura é se encontrar em uma conjuntura em que se está comprometido com o sentido último da vida pessoal e reconhecer isso. Quer dizer: não é algo que simplesmente acontece com alguém, mas é algo que alguém escolhe que aconteça com ele.

O gatilho é o que se chama de situação limite, em que o homem colocado para decidir escolhe, ou pode escolher, entre a verdade, o sentido ou a alternativa burocrática de ficar preso a padrões. E esse é o herói de Oesterheld. O herói não existe antes que as coisas aconteçam; ele não tem físico, aptidão ou qualidade particular: é um homem comum que é testado pelas circunstâncias e, em sua reação, revela-se aos outros e, acima de tudo, a si, como um herói. Ele é aquele que encara o desafio — incluindo o medo e a derrota — e permanece ali, assumindo o controle do que acredita, do que sonha, de suas convicções e — acima de tudo, e como gatilho — de seus sentimentos.

Em Oesterheld o ponto de partida é sempre o cotidiano: a vida comum, o homem ou menino comum, os afetos, a casa, o trabalho, a ocupação, a vizinhança, a família, os amigos, a diversão; também a rotina. Daí sai o cara, sai ele. E algo acontece com ele, ele se encontra com algo ou alguém e tudo se revela, sua vida vira de cabeça para baixo, ele se torna outra coisa. Seus personagens, Dr. Forbes, Cirilo Zonda, Caleb Lee, Rolo Montes, Bob Gordon, o aposentado Luna, Ezra Winston, Juan Salvo e seus companheiros de truco antes, e o roteirista que escreve à noite, depois…

O mesmo correspondente de guerra Ernie Pike. Todos, ao assumirem a nova realidade, são transformados. É disso que se trata a aventura. Às vezes eles enfrentam uma circunstância extrema — uma guerra, a Invasão —; ou com um homem excepcional (moralmente exemplar, de uma só peça) como Kirk, Rockett ou Ticonderoga; ou simplesmente com alguém que possui sabedoria especial, resultado de experiências mais além do humano convencional, como Sherlock Time, Mort Cinder ou o Eternauta da segunda parte da série. Esse contato é o fato chave.

A parábola de Oesterheld em suas obras narrativas — de persona a personagem e de volta a persona, indissociavelmente ligadas — é mostrada de modo exemplar na evolução do roteirista que recebe a história no original O Eternauta (e em seus avatares posteriores). Porque, embora Juan Salvo, que deixa de ser um simples homem de família para se tornar um heróico lutador contra a Invasão, seja o típico herói oesterheldiano nascido das circunstâncias, não há dúvida de que, neste caso, o destinatário da história — como aconteceu com Ernie Pike — também muda.

O roteirista narrador deve contar o que lhe foi contado como única forma de tentar evitá-lo… O notável é que no Eternauta II, Germán não é mais o roteirista receptor, mas sim o coprotagonista "ele se meteu nos quadrinhos" e já não vêm mais procurá-lo para contar a história, mas sim procurá-lo para que ele possa lutar…

Paradoxalmente, dolorosa ou maravilhosamente, no último episódio do Eternauta dos anos 70 — o chamado Eternauta III, que foi feito sem a participação de Oesterheld, já desaparecido pela Ditadura — Germán aparece e “atua”, tornando-se um personagem independente, embora o autor que aparecia na capa já não estivesse mais lá… O aventurador havia passado da história cotidiana para os quadrinhos e daí para a História propriamente dita.

Alguns contam para viver e ele fez isso — e muito bem — por muitos anos; outros vivem apenas para contar ou contam depois o que não souberam viver. Alguém tem que viver para contar o que os outros fizeram. No seu caso, exemplarmente, ele morreu para que se pudesse contar como viveu até as últimas consequências do que contava. Não apenas imaginar ou fabular, então: aventurar. Acredita-se no escritor como um aventurador.

E no final, não se é apenas um leitor

ou eventual escritor, mas, dolorosamente, como todos, apenas um argentino, essa

fatalidade orgulhosa e equívoca que Bioy mencionou e descreveu no grande Sarmiento

— briguento e rancoroso — como um anagrama de ignorante. Dessas incertezas e

perplexidades, às vezes desesperadas por situações como a atual, tirou-se força

e um pouco de entusiasmo para escrever, sem outra intenção que não o equivocado

consolo de deixar aqui registrado, aproveitando a ocasião, esta modesta

proposta como um solidário aviso.

Uma proposta modesta

Contribuição para a sintomatologia e diagnóstico precoce do Mal de Bierce, doença social degenerativa que acarreta, na sua fase final, a perda irreparável da vergonha.

In memoriam de Oski e César Bruto, pais adotivos.

Introdução analítica longa e necessária

Vamos por partes, como não disse o estripador, especialista em abrir e rasgar, mas não em seccionar e distribuir. A modesta proposição que encabeça este engendro nos remete ao astuto e extraordinário Jonathan Swift que — além de escrever célebres fábulas e alegorias políticas em forma de fantásticas viagens atribuídas ao cavalheiro Lemuel Gulliver (posteriormente domesticado ao limitar-se a uma festiva coletânea de histórias do pequeno polegares e de gigantes, sem o voador Laputa e sem o onomatopeico houyhnhnm, cavalos de sábios relinchos) — soube também escrever e publicar, Swift, no século das luzes e das trevas agourentas, algumas das mais ferozes e contundentes sátiras contra o poder criminoso do inimigo e opressor inglês que condenava a sua pátria, a Irlanda, à fome e à morte à prazo fixo.

No panfleto intitulado — para simplificar — Uma Proposta Modesta para Resolver o Problema da Fome na Irlanda, o terrível reitor sugere de forma simples e contundente, com estatísticas e cálculos econômicos em mãos, comer os bebês dos pobres. Mais ainda, que as famílias pobres os produzam e criem (como galinhas ou leitões) para esse propósito. Enquanto os consumidores comem de forma nutritiva, o número de consumidores desaparece ou não cresce. Uma equação perfeita.

É bom que não se perca de vista a ideia de que é esse mesmo espírito crítico e satírico o que o leva a tentar essas reflexões agonizantes à beira do desespero sinistro.

Isto diz respeito à proposta modesta.

Quanto à própria natureza deste texto — seu caráter entre diagnóstico clínico e proposta de sanitária — reconhece-se uma certa compulsão em formular (sempre munido do escudo de papel descrito pelo já citado aforista Etchenique) algum tipo de vade-mécum anti-incêndio ou presumível advertência à população. É disso que sempre se tratou. Formas práticas e ativas de autodefesa social.

Por fim, basta explicar, enfim, o foco do conceito, a ideia de vergonha. Principalmente nestes tempos. Este tempo que nos toca.

A este respeito, há alguns anos, mais precisamente no dia 11 de abril de 2016, alguém — entre espanto e tédio, mais uma vez — publicou este soneto de ocasião cuja oportunidade se repete sem esforço nem contradição e tem o benefício acrescido de promover a leitura, ou pelo menos a curiosidade, neste lugar sagrado onde abunda o papel e se aglomeram os leitores.

Dizia e ainda diz assim:

O tempo que nos toca

“Lhe tocou, como a todos os homens, viver tempos difíceis.”

Borges

Quando Miller dedicou a Rimbaud

seu ensaio O Tempo dos Assassinos

listou trágicos destinos

de poetas que o mundo marginalizou.

Tempo do Desprezo, titulou Malraux

em sua denúncia dos campos clandestinos

dos nazis, quando amigos e vizinhos

partiam de viagem. E ninguém voltava.

Até Hellmann mostrou sua coragem

perante Joe Mac Carthy, com prosa tensa

daquele tenebroso Tempo de Canalhas.

Aqui os juízes prosperam e a imprensa encobre

–não peça justiça e, melhor, se cale–

Vivemos o Tempo dos Sem-vergonha

Revisando as referências, o excesso de nomes próprios e obras alheias que povoam saudavelmente esta exposição: Borges falou de tempos difíceis referindo-se a Juan Crisóstomo Lafinur, de San Luis, seu tio-avô, nascido na época la Colonia em La Carolina, que morreu no exílio chileno em 1824. Poeta neoclássico, mas sensível, quase romântico, e um filósofo positivista que difundiu Locke e Condillac em salas de aula que eram, na época, demasiado religiosas. Lhe trataram mal. Borges lhe dedicou um belo soneto em A Moeda de Ferro, bem como a memorável citação de passagem: “Tocou-o, como a todos os homens…”. Uma sutileza.

Henry Miller escreveu tarde sobre Rimbaud, por volta de 1946, quando já havia passado pelos Trópicos e especialmente pelas crucificações — tanto publicadas quanto pessoais — e descoberto, no precoce homem iluminado francês, uma identidade em negativo, quase um álter ego deslocado. Seu O Tempo dos Assassinos remete, a partir de Rimbaud, a um amplo recorte temporal de discurso e prática opressora contra o diferente, do poeta, num arco repressivo criminoso que começa no século XIX e continua no XX.

O Tempo do Desprezo, o belo romance curto do então aventureiro e desertor Malraux, que teve sua fase pró-comunista à qual renunciaria mais tarde, data de 1935, após uma viagem à Alemanha de um Hitler que já era pior cinco anos antes da invasão da Polônia: Malraux é um dos primeiros a abordar com crueza (naquela época e sem dar ênfase ao antissemitismo, mas à perseguição ideológica anticomunista) ao tema do desprezo pela vida do outro, das deportações e dos campos, a história do militante Kassner e sua prisão, tortura e fuga.

E, finalmente, Lillian Hellmann referiu-se, ao falar em Tempo de Canalhas — no seu livro de 1976, outro volume da sua autobiografia[4] — sobre informantes e colaboradores esquecidos, tímidos e ativos na caça às bruxas na Hollywood do pós-guerra e no início dos anos 1950, que levou, entre outros, à prisão de Dashiell Hammett por “atividades antiamericanas”.

Neste caso, o fato de alguém ter escrito que aqui (e isso se dirá em toda parte) vivemos hoje no tempo dos sem-vergonhas — assim, separados para enfatizar o peso da falta —não é um diagnóstico original ou inédito. O sem-vergonha — portanto, separado — não é um transgressor, um velhaco, um canalha, um informal sem preconceitos, um sabichão, um pequeno aproveitador, o sujeito perturbador do Diário do Sem-Vergonha de Felisberto.

Mais precisamente, é uma imagem, uma ideia que foi desencadeada por uma memória infantil, uma referência anedótica materna, datada.

Na sua casa, os mais velhos, os pais, tinham nascido na Argentina do Centenário, o fim da velha república oligárquica ultimamente um tanto idealizada; depois, esses pais foram meninos e meninas na era Yrigoyen e amadureceram em sua consciência ou experiência social e trabalhista durante a longa década do fraudulento regime conservador anterior ao peronismo, a apropriadamente chamada — pelo jornalista José Luis Torres — de Década Infame. Um acerto de designação brilhante, um obstáculo em termos de não poder reutilizar o rótulo por algumas das décadas seguintes, como a década de 1990, por exemplo. Era preciso buscar outras expressões no repertório da degradação social.

Voltando. Nesse contexto memorável, a lembrança materna que se evocava remetia a uma campanha jornalística que ela atribuía à Crítica de Botana, mas que na verdade era veiculada pelas Notícias Gráficas, sua concorrente no jornalismo popular. Em 1941, o presidente provisório era Ramón Castillo, um ultraconservador que foi forçado a substituir — como vice-presidente — o doente Roberto Ortiz, que tentou neutralizar a fraude sistemática na província de Buenos Aires com a nomeação do interventor Octavio Amadeo. Após a renúncia de Amadeo, Castillo procurou, sem sucesso, alguém para assumir o cargo e fazer o trabalho sujo. E ele teve dificuldade em encontrá-lo. Foi então que o Noticia Gráficas estampou na primeira página: Precisa-se de um sem-vergonha. E assim em dias sucessivos, até que o sem-vergonha apareceu, assinou e arranjou o inaceitável, os conservadores venceram por meio de fraude e o sujeito se aposentou . É história.

Tentar encontrar qualquer semelhança ou homologia com fatos que hoje são de conhecimento comum e exibidos cinicamente no âmbito da vida política e do exercício dos poderes públicos é uma tarefa relativamente fácil, uma observação no mínimo deprimente.

A vergonha, assim como o pudor, a moral, a honra, a culpa/a impunidade e outras noções escorregadias, mais ou menos abstratas, ligadas ao discurso relativo a uma certa ecologia dos comportamentos, há muito tempo tem má fama ou uma clara tendência a um certo ostracismo léxico, risco de extinção por falta de uso ou — o que é pior ou pelo menos diferente — por falta de atenção ao seu significado: ninguém ousa usá-la sem correr o risco de ser olhado de soslaio. O mesmo se aplica ao arrependimento (que não é mais usado, mas trocado) e à exaltação do ressentimento e da vingança contra a possibilidade de perdão e esquecimento borgiano.

Eles terão que ser declarados em situação de emergência por falta de uso.

Mas esse eclipse ocasional da vergonha tem uma provável história literária, certamente apócrifa, que tentaremos repetir, citando sem fonte confiável, com impunidade (desculpem a palavra) nesta ocasião escassa.

Dizem que Sobre a Decadência da Vergonha e Outros Sintomas de Desastre era o título — segundo a versão taquigráfica de uma das muitas conferências que Mark Twain costumava dar em suas viagens dentro e fora dos EUA, nunca reunidas em suas obras sempre incompletas — de um panfleto do século XVII que, embora circulasse anonimamente, é atribuído ao inclassificável Georg Lichtenberg, o genial físico alemão, aquele dos aforismos corrosivos que, sem querer, em determinado momento desencadeavam consequências torrenciais e dolorosas. Mesmo nessas permeáveis margens culturais do Prata.

Segundo sustenta, talvez leviana ou ironicamente, o extraordinário autor de Huckleberry Finn, o panfleto anônimo que Lichtenberg teria escrito estabelece como parâmetro — não é essa a palavra que ele usa — para medir a perversidade de uma sociedade ou associação humana de qualquer natureza, a desvalorização e decadência ou má concepção na prática pessoal e coletiva do sentimento/sensação de vergonha. Até que a vergonha, negligenciada, mal-vista ou até mesmo desconfortável, se perca.

Até aqui, Lichtenberg segundo Twain.

E lembramos a Hernández e os conselhos de Fierro — em seu retorno em 79 — aos seus filhos, claro contraponto aos de Vizcacha em Ida, sete anos antes:

Muitas coisas perde um homem/ que às vezes reencontra/ mas eu devo lhe ensinar/ e é bom que se recordem:/ se a vergonha é perdida/ ela nunca mais é encontrada.

Lapidary, o pagador. Porque muitas vezes acontece que quem perdeu a vergonha tenha vergonha de aceitá-la e, assim, não possa nem saiba nem queira reencontrá-la.

A vergonha é um sentimento, uma sensação diferente da tristeza, do riso, da pena, que vivenciamos sem temores de responsabilidade. Porque a vergonha tem a ver com responsabilidade, beirando a culpa, e é um mecanismo inibitório, se preferir, de autodefesa ou de repressão emocional ou ética.

Lepera, que disse tudo bem segundo o que nos contou o douto Faretta, fala através de Gardel em Cuesta abajo da “vergonha de ter sido e da dor de não ser mais”. Essa dor íntima e pessoal, arrastada por este mundo, é de 34, falada e vista na tela e de longe. E é o mesmo ano em que Negra Bozán cantou Cambalache ao vivo no teatro portenho, onde a vergonha que experimenta um discepoliano é social, a experiência dolorosa e insuportável de tudo é igual, nada é melhor, o mesmo um burro que um grande professor… aquele que vive na impostura, aquele que afana em sua ambição… etc. A falta de respeito, a violação da razão discepoliana (ele/nós) causa vergonha. Vergonha própria e alheia.

A perda da vergonha, doença grave. É disto que se trata, finalmente, esta.

Contribuição para a sintomatologia e diagnóstico precoce do Mal de Bierce, doença social degenerativa que acarreta, na sua fase final, a perda irreparável da vergonha.

Como no caso da doença de Chagas — ou do Alzheimer, por exemplo — o rótulo da doença não se refere à pessoa que a possui, mas à pessoa que a descobriu.

E neste caso, não é um cientista, um médico ou um pesquisador, mas Ambrose Bierce, o famoso escritor norte-americano com uma vasta e fragmentada obra — distribuída por décadas em jornais da virada do século —, um estilista epigramático afiado e um dos maiores expoentes de histórias de terror e humor negro.

Tudo indica que a página nunca assinada ou publicada surgiu da intersecção criativa da ferocidade e do humor negro do próprio Bierce, que supostamente perpetrou a ideia original — daí a homenagem — e da ironia mais zombeteira do que letal de Warnes.

O Mal de Bierce é uma doença social e degenerativa que consiste na paulatina perda da vergonha. O paciente, como alguém que perde cabelo, perde peso, perde a memória, perde um dedo ou perde a calma, perde a vergonha. Não há referência precisa à sua origem, nem uma história confiável do mal, que parece antigo, embora nunca estudado em sua especificidade.

Há evidências, sim, de sua expansão acelerada nos últimos tempos, especialmente desde a pandemia. O Mal de Bierce, infelizmente, é altamente contagioso e não há vacina. Também não há nenhuma pesquisa séria em andamento para impedir sua disseminação. Talvez seja pela sua capacidade de mascaramento ou pela naturalização dos sintomas, que nem sequer são percebidos como anomalia de comportamento: o portador do Mal de Bierce — geralmente onipotente e poderoso — não se percebe doente. Ela é detectada e sofrida pelos demais.

É por isso que é fundamental, nesta fase crítica, o diagnóstico precoce do possível sem vergonha. A própria sobrevivência do tecido social está em jogo, a curto ou longo prazo. É uma questão de estar atento aos outros, mas também ao espelho.

Estes primeiros sintomas são, entre outros, a perda da capacidade de empatia, a indiferença progressiva para com os outros que leva até ao não registro e ao abandono, a perda progressiva de todo o tipo de sensibilidade social e o desconhecimento do próximo. Outro sintoma é o da agressividade crescente, tanto verbal quanto por meio de insultos e desqualificações, no repertório de gestos e no papel de protagonista em episódios de violência física específica. O doente do Mal de Bierce transforma os outros em alvos móveis para seus ataques de fúria.

Um terceiro sintoma é a flagrante irresponsabilidade. A pessoa que sofre Mal de Bierce age e decide sem levar em conta as consequências muitas vezes trágicas de suas ações. Não menos significativo é um sintoma clássico e facilmente percebido, devido à sua natureza conspícua: a megalomania e a consequente arrogância. Beirando o ridículo, esse sintoma requer, para ser neutralizado, a colaboração incontornável do paciente. Não é fácil, claro. Talvez impossível.

O portador do Mal de Bierce é incapaz de autopercepção objetiva. Isso o impede, por exemplo, de perceber sua ignorância (o que não sabe ou sabe mal) ou sua incoerência (dizer hoje o oposto de ontem ou amanhã sem contradição aparente).

Por fim, a vítima (porque mesmo que seu orgulho não admita, ela o é) sofre do Mal de Bierce e sofre de uma dolorosa tendência à confusão conceitual. Assim, em termos de vida comunitária, ele confundirá a Pátria com uma empresa, o Estado atual com um árbitro cego, os escrúpulos com uma ilha grega e — segundo a definição do sábio Gila — a Economia com a sua própria economia.

Em suma, todos devemos estar atentos ao aparecimento – à nossa frente, ao nosso lado ou no nosso espelho pessoal – de qualquer um destes sintomas infelizmente generalizados. E aja de acordo, antes que seja tarde demais. Enquanto sentirmos vergonha, haverá esperança para cada um de nós.

Vergonha é saúde.

Vamos brindar a isso.

Saúde.

Boa tarde.

***

Link para o discurso completo: https://visionpais.com.ar/el-discurso-completo-de-juan-sasturain-en-la-inauguracion-de-la-49-feria-del-libro-de-buenos-aires/

***

Juan Sasturain é um escritor, editor, jornalista e roteirista argentino nascido em 1945 em Adolfo Gonzales Chaves, província de Buenos Aires. Foi diretor da Biblioteca Nacional da Argentina de janeiro de 2020 a dezembro de 2023.

***

[1] A cidade argelina de Oran é cenário do romance A Peste, de Albert Camus.

[2] O autor se refere à uma polêmica de 2011, quando a Feira de Livro de Buenos Aires convidou o escritor peruano Mário Vargas Llosa para fazer o discurso de abertura. Ele acabara de receber o prêmio Nobel de literatura, mas o papel que havia assumido a partir dos anos 1980 como propagandista da direita contra os movimentos progressistas latino-americanos fez com que o convite soasse como uma afronta para boa parte da intelectualidade argentina. Horácio González (1944-2021) filósofo, escritor e então diretor da Biblioteca Nacional liderou o movimento que desembocou em uma Carta Aberta contra o convite a Vargas Llosa. Este acabou fazendo seu discurso, mas no segundo dia do evento.

[3] O Eternauta foi criado em 1957, por Oesterheld e o desenhista Francisco Solano López. Sua primeira fase vai até 1959, e foi publicada no Brasil pela Martins Fontes (em 2011) e pela Pipoca e Nanquim (em 2024). Depois disso a série teve diversas sequências, inclusive em forma de folhetim. Em 1969, Oesterheld refez a primeira fase com desenhos de Alberto Breccia, e isso foi publicado no Brasil pela Comix Zone (em 2020). Em 2013, a Martins Fontes publicou O Eternauta II, que Oesterheld produziu com Solano López em 1976. Esse último roteiro, Oesterheld escreveu na clandestinidade, antes de ser sequestrado e morto pela ditadura militar.

[4] No Brasil, Scoundrel Time recebeu o título A Caça às Bruxas.