Por João Pinheiro

As pessoas costumam ver William Burroughs e Carolina Maria de Jesus como corpos em extremos opostos do mapa literário. Um, o homem branco da contracultura americana, herdeiro de Harvard, viciado em heroína e metralhadora de palavras. A outra, mulher negra, catadora de papel, mãe solo na favela do Canindé, escrevendo à luz de vela sobre o que o mundo chamava de miséria. Mas o que me interessa não é o lugar de onde vieram, e sim o que fizeram com a linguagem.

As leituras contemporâneas tendem a essencializar os autores, reduzindo-os às suas origens sociais, raciais ou geográficas, como se a obra não pudesse atravessar o corpo que a escreve. Essa operação é uma forma sutil de controle: transforma a diferença em limite e apaga aquilo que torna cada criação irrepetível.

Burroughs dizia que “a linguagem é um vírus vindo do espaço”. Carolina poderia responder: “e eu escrevo com o resíduo que escorreu desse vírus”, fragmentos de um idioma feito para excluir. Ambos tratam a escrita como um ato de revolta, não de expressão. Não é o eu lírico que fala: é o sistema que delira. O que está em jogo não é o estilo, mas a sobrevivência diante de uma sintaxe criada para oprimir.

No campo de batalha da linguagem, Burroughs desmonta o romance burguês por meio do excesso: o cut-up, a montagem, o ruído automático e alucinado. Carolina o desmonta por meio da escassez: a frase seca, o diário truncado, a ausência de subordinação, a construção escultórica de imagens perturbadoras e, ainda assim, poéticas de uma vida amarela. Um implode a sintaxe pelo excesso; a outra, pela falta. Nos dois casos, a linguagem perde sua função de ordenar a experiência humana para se converter em campo de batalha.

A crítica costuma chamá-los de marginais, mas o que fazem é o contrário da marginalidade caricata: expõem o centro e revelam a falha estrutural que a literatura dominante tenta esconder. Em Quarto de Despejo, o realismo não é uma estética: é uma ferida aberta. Em Naked Lunch, o delírio não é fuga: é método de dissecação. Nos dois casos, a matéria de seus textos é construída a partir das sobras de uma sociedade que caminha para o totalitarismo. Ambos enfrentam a unidimensionalidade produzida pelo poder.

Quando o público insiste em enxergá-los como opostos — o vanguardista experimental versus a cronista da pobreza — isso revela mais sobre nossa formação colonial de leitura do que sobre eles. É a velha necessidade de separar o delírio do documento, o experimental do popular, o marginal do moderno. Mas há uma linha subterrânea ligando Carolina e Burroughs: ambos fazem do caos seu princípio de ordem. Ambos escrevem contra a gramática do poder.

O romance burguês nasce como um manual de comportamento: ensina o leitor a compreender o mundo, a distinguir o certo do errado, a acreditar que tudo tem causa e consequência. Por trás da forma linear, do enredo coerente e da psicologia dos personagens, há uma pedagogia silenciosa, uma moral da estabilidade. Uma linha reta que tenta domesticar a complexidade da experiência humana, subjugar a vida a uma ordem de cima para baixo, controlando o que deve ser visto como verdade divina e inconteste. É a literatura do cidadão que lê à luz da lamparina, depois do expediente, em busca de sentido e de retorno à ordem.

Burroughs e Carolina escrevem contra isso. Cada um a seu modo, trabalham para desfazer a ilusão de que o mundo tem um eixo moral e de que a literatura deve restaurá-lo. Burroughs destrói o enredo; Carolina destrói o juízo. Em Naked Lunch, não há diferença entre crime e norma: o poder se infiltra na carne. Em Quarto de Despejo, não há lição nem catarse: há o real bruto, sujo e direto, sem o consolo da moralidade.

O que escandaliza é que ambos não pedem desculpas. Carolina escreve sobre a fome com humor e ironia, sem buscar piedade. Burroughs fala do vício com frieza científica, sem pedir redenção. Ambos recusam a retórica do arrependimento, e é isso que os torna intoleráveis para a estética burguesa, que só aceita o erro e a dor se vierem seguidos de lição.

O realismo, esse que domina o imaginário até hoje, não é inocente: é uma tecnologia de poder. Ele produz verossimilhança não para refletir o mundo, mas para neutralizá-lo. O realismo transforma o que é histórico em aparência de natureza. É o estilo da propriedade privada, da moral do trabalho, da família nuclear, da ordem. O realismo ensina o leitor a obedecer às leis da causalidade e, por extensão, às do capital. A ideologia do realismo é a ideologia da hipernormalidade, do hiper-realismo.

Burroughs e Carolina negam o realismo não por negarem o real, mas porque sabem que o real é uma ficção produzida por quem detém os meios de produção da linguagem. A negação deles é uma forma de libertação. Eles escrevem desde o colapso e ali encontram o que há de mais verdadeiro: a desorganização. Em vez de representar o mundo, eles o desmontam e, com isso, o desvelam. Escancaram o caos em vez de ordená-lo.

A ruína não é o fim: é o ponto de partida. Burroughs e Carolina entenderam que o que apodrece também produz linguagem. E é esse princípio — o de que é a partir dos resíduos que a arte contemporânea ainda pode pulsar e voltar a ser perigosa.

A ideia de ruína na linguagem revela que a literatura, assim como a sociedade que a produziu, entrou em processo de decomposição. A linguagem burguesa — fundada na transparência, na verossimilhança e na moral da estabilidade — tornou-se ela mesma ruína. Trabalhar com essa ruína é aceitar que o discurso moderno já não se sustenta e que a única verdade possível é a do fragmento, da rachadura, do erro. Burroughs e Carolina escrevem a partir desses escombros, não para reconstruir o edifício, mas para mostrar suas fissuras. A ruína é, ao mesmo tempo, sintoma e método: ela expõe o colapso da literatura oficial e permite que a escrita se volte contra a própria língua do poder. Operar com a ruína é lutar contra a naturalização da história, contra o discurso que transforma ideologia em natureza. É escrever com o que sobra para revelar o que sobra — a decadência de um mundo que insiste em se fazer universal.

Burroughs corta o texto como quem trafica sentido, reificando a linguagem para a curva, como o universo que odeia linhas retas. Carolina costura o cotidiano como quem recolhe palavras no chão. Ambos operam com restos de sintaxe, de moral burguesa hipócrita, de sociedade adoecida. Com isso, inventam uma nova engenharia do dizer. Não escrevem para restaurar a ordem ou servi-la como propaganda, mas para revelar o que há de podre no sistema.

Essa operação da ruína, de reconfigurar o que foi descartado, é também o gesto da colagem, da montagem, do gesto que reaproveita o erro. É a poética de quem vive nas calçadas da cidade, e não nos museus ou nas academias de chá político cheirando a naftalina. É o gesto do artista que caminha entre as ruínas, muros e corpos, e entende que a linguagem, como a revolta, é sempre um ato de sobrevivência.

O texto de Burroughs é uma revolta contra o controle; o diário de Carolina, uma costura automática contra a realidade inventada pela ordem. Ambos rejeitam a ideia de que arte é higiene. Ambos sabem que sua sujeira é política, um balde de lama arremessado contra os lustres de cristal da literatura dos palácios.

O que resta, quando a literatura burguesa perde o controle da narrativa, é justamente o que eles impuseram em seus textos: ruído, mancha, rasura e, sobretudo, revolta. A sujeira de Carolina não é descuido: é método. A confusão de Burroughs não é falha: é método. O realismo, forma literária consolidada no século XIX, sufocou as narrativas dissidentes. Mas há quem insista em escrever com o que sobra e, com isso, insubordinar as normas.

Há uma ética nisso: a de não limpar o mundo para poder representá-lo. De aceitar a contaminação entre palavra e corpo, ficção e documento, delírio e testemunho. De reconhecer que a beleza não está na ordem, mas no atrito. A arte, quando verdadeira, nasce onde a gramática falha.

E é por isso que, quando colocamos lado a lado Burroughs e Carolina, o que vemos não é contraste, mas espelho: dois artistas que, vindos de abismos distintos, encontraram na ruína o mesmo material — a linguagem como resto, e o resto como forma.

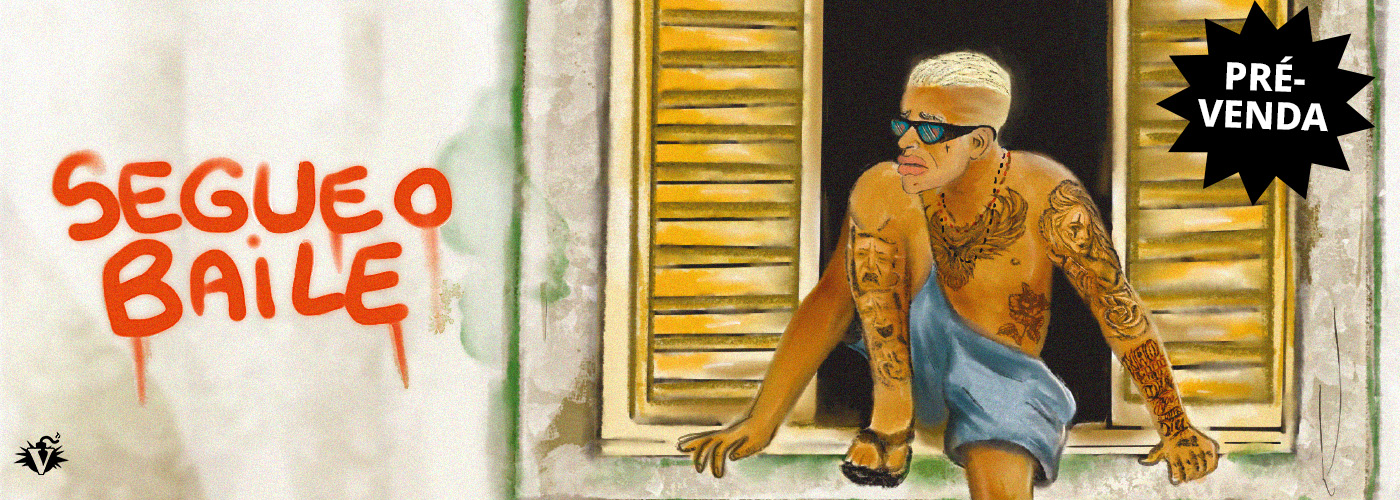

Nascido em 1981, o paulistano João Pinheiro se formou em artes plásticas. Tem publicado seus quadrinhos e ilustrações em revistas do Brasil e do exterior. Pela Veneta, publicou Burroughs, Carolina (em parceria com Sirlene Barbosa) e Depois que o Brasil acabou.